Als wir, ein Arbeitsteam von Frauen zwischen zwanzig und fünfzig, kürzlich fast an der Bestellung des Mittagessens verzweifelten, überfordert von der üppigen Auswahl an Bowls, Salaten, dazugehörigen Dressings und Extrazutaten, kamen wir schnell überein, dass wir alle uns nach mehr Einfachheit sehnten. Wieso mussten Burger heute Ziegenpeter oder Trittbrettfahrer heißen und uns vor unlösbare Rätsel stellen? Und was ist eigentlich aus dem guten alten Rot-Weiß, dem unmissverständlichen und schlichten Ketchup und Mayo geworden? Und wieso kann mir ein Barkeeper heute nicht einfach einen mit billigem Fusel gemischten Gin Tonic vor die Nase stellen, anstatt mich mit seiner Auswahl von hunderten von Sorten zuzutexten, um mir dann 18,-€ für einen Gin abzuknöpfen, der nach Whiskey schmeckt und überhaupt nicht zu Tonic passt? Ach, wie einfach war das noch zu meiner Jugend. Currywurst statt beyond meat (sagt die Vegetarierin, die damals noch keine war), Stammtischparolen statt sorgsam bedachter Worte, Männlein oder Weiblein statt LGBTQIA+, das Leben ist komplex geworden und manchmal kommt man nicht mehr mit. Too much information auf viel zu vielen Kanälen.

Nachrichtenportale liefern ununterbrochen neue Headlines aus aller Welt, wir sehen schreckliche Dinge, großartige, ununterbrochen. Social Media überschwemmt uns mit Superlativen. Spotify kennt meinen Geschmack und streamt ein Lied, das klingt wie das andere, die Künstler selbst kenne ich kaum noch. Alles beliebig und austauschbar. Sich jahrelang auf ein neues Album zu freuen, klingt heute nahezu absurd. Und wieso noch selbst kreativ werden, wenn es wirklich schon alles gibt? Die KI imitiert gekonnt Künstler aller Genres, ob aus der Musik, der Malerei oder der Literatur. So wie heute über Nacht Karrieren ungeahnter Dimensionen über TikTok entstehen, so unmöglich erscheint inzwischen das klassische, jahrzehntelange Erarbeiten einer Künstlerkarriere, in der man sich und seinen Stil langsam entwickeln kann. Wo Ideen innerhalb kürzester Zeit verbreitet und nachgeahmt werden, sind diese Prozesse passé. Für junge Menschen vermutlich ein kleineres Problem, weil es für sie normal ist, dass ihre Welt so funktioniert. Andererseits hat auch die Gen Z inzwischen begriffen, was für ein paradiesisches Leben wir in den 80ern und 90ern hatten und nicht Wenige verehren diese Zeit, in der man noch ungehemmt feiern konnte, ohne Angst haben zu müssen, dass der Absturz in allen Details mit der Kamera dokumentiert und mit der Community geteilt werden würde. In der man den Moment leben konnte, ohne den Status zu ändern und sich dabei ins richtige Licht stellen zu müssen– die große Freiheit von Social Media.

Aber wie gehen wir damit um? Denn gesund ist diese ganze Informations- und Möglichkeiten Flut für unsere sensiblen Psychen nicht, fürchte ich. Vielleicht besonders für unsere Generation, die das Vorher noch kennt, aber nicht alt genug ist, um sich dem Nachher zu verwehren, die irgendwie mitkommen muss in dieser Schnelllebigkeit, in der nichts bleibt, wie es ist und die uns und unsere Aufmerksamkeit permanent fordert.

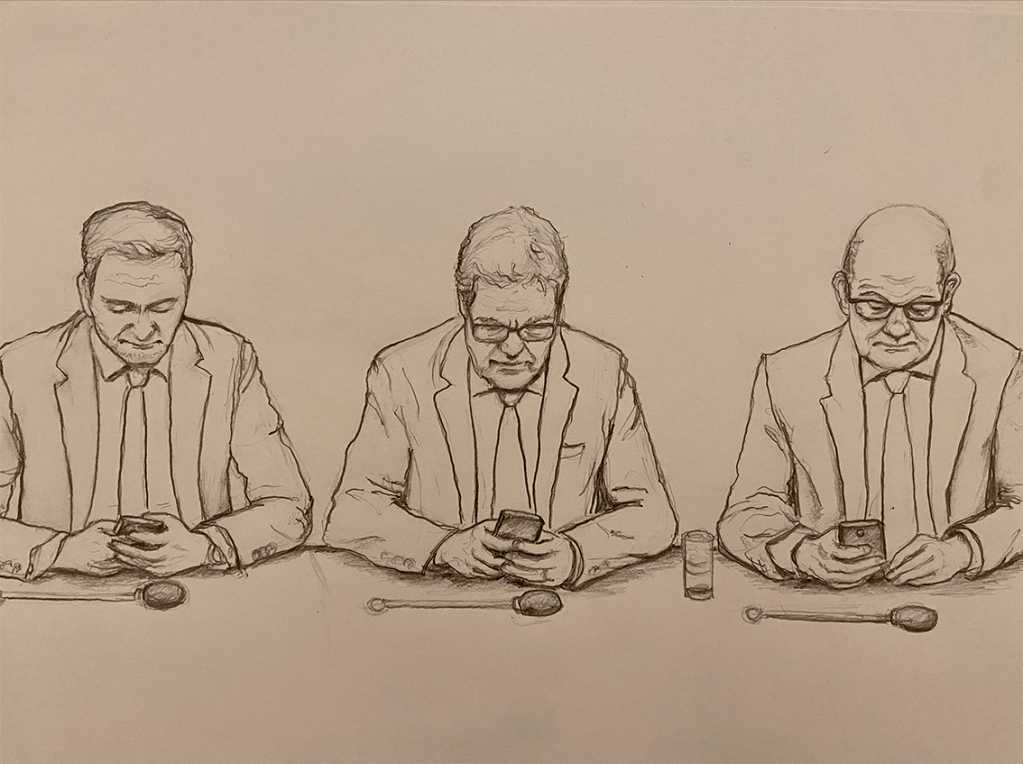

Ein Phänomen ist die Sehnsucht nach der Natur, die sich im rasant gestiegenen Tourismus in den Bergen samt Outdoorequipment zeigt. Aber auch daran, dass mehr Menschen als jemals zuvor, ihren Traum vom eigenen (Camping)Bus leben. Draußen sein in der Natur, an den schönsten Orten. Meistens klappt es zwar mit dem „draußen“, aber nicht mit dem „weg“, denn das Arbeiten und Posten von unterwegs verhindern den Digital Detox. Um die Verbindung zu kappen, bedarf es mehr. Dazu lassen sich manche Menschen tagelang in einsamen Wäldern aussetzen, um sich und „das echte Leben“ wieder zu spüren. Bin ich überlebensfähig fernab der digitalen Möglichkeiten, durch die ich mir 24/7 alles liefern lassen kann, was ich brauche? Eine berechtigte Frage. Vielleicht geht es aber auch kleiner. Öfter die Geräte weglegen und raus gehen, sich Auszeiten schaffen. Man kann Apps löschen, die allzu erfolgreich unsere Aufmerksamkeit einfordern oder zumindest Benachrichtigungen deaktivieren und Signaltöne ausschalten.

Ich versuche es gerade damit, meine täglichen Routinen ein wenig umzustellen. Morgens schalte ich nicht gleich das Radio an, um mit den ersten schlechten Nachrichten in den Tag zu starten und abends versuche ich, den Tag nicht mit den grausamen Bildern von Kriegen und Absurditäten des Politikgeschäfts zu beenden. Dazwischen bleibt immer noch eine Menge Zeit, um von allen möglichen Kanälen informiert zu werden. Yoga und gelegentliche Meditation helfen mir, besser bei mir zu bleiben und den täglichen Herausforderungen mit mehr Gelassenheit zu begegnen. Ich versuche, dankbar zu sein und genieße die Begegnungen mit Menschen, die mir etwas bedeuten, denn sie bereichern mein Leben. Ich denke, für unsere seelische Gesundheit wird es noch wichtiger werden, Beschäftigungen zu finden, die keinen anderen Nutzen haben, als uns gut tun, Dinge für sich selbst zu tun und nicht, um von außen Zuspruch und Anerkennung zu bekommen. Im Moment zu versinken, bei sich zu sein. Das ist, denke ich, die wirksamste Waffe, um nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren und „vom Metaverse verschlungen zu werden“. Und schön, wenn es euch nicht so geht und ihr es schafft, all das gelassen zu verarbeiten, was euch auf Messagern und Social Media, in E-Mails, Newslettern und dem Newsfeed tagtäglich erreicht.

Das klingt jetzt alles pathetisch und glaubt mir, ich scheitere ständig, aber ich begebe mich immer wieder auf die Suche nach einem guten Weg. Was die Essensbestellung angeht, fahre ich mit der Strategie ganz gut, einfach das erstbeste vegetarische Gericht zu nehmen, das angezeigt wird- ohne Extraschickschnack und weiteres Nachdenken. Ich werde mir hoffentlich merken, in einer Bar nie mehr Gin Tonic zu bestellen, obwohl die Gefahr besteht, dass ich es auf jeden Fall vergesse, wenn zwischen den Besuchen zu viel Zeit ins Land gehen sollte. Tja, die Welt wird sich noch krass verändern in den nächsten Jahren. Let`s stay tuned und lasst uns einander die Hände reichen, wenn sie sich für den einen oder die andere zu schnell dreht.